【大人的世界史】安保抗爭──日本戰後最大的一場社...

明明是1960年的事,卻有許多似曾相似的場景。

明明是1960年的事,卻有許多似曾相似的場景。

據說丸山真男在黑板上畫了一個大圓圈,又在圓圈中畫了好幾個小孔。他說,「安保條約就像那個大圓圈,而人們的行動就是這些小孔。」彷彿是在說,只要反對的聲音還在,不論多麼微小,總是能夠造成一些改變。

全學連成員間的矛盾,隨著抗爭的落幕,變得越來越尖銳,社團內部的主流派,也成為檢討的箭靶。

他們被說是缺乏領導能力,戰術和戰略都十分混亂,甚至連抗議的目標都搞不清楚──全學連內部,對於抗爭目標向來有兩個不同的聲音,一個認為關鍵是要把岸信介拉下台,另一個則認為真正的敵人是美國帝國主義。

他們被說是缺乏領導能力,戰術和戰略都十分混亂,甚至連抗議的目標都搞不清楚──全學連內部,對於抗爭目標向來有兩個不同的聲音,一個認為關鍵是要把岸信介拉下台,另一個則認為真正的敵人是美國帝國主義。

全學連內的非主流派,大聲指責主流派從一開始,就把大家帶往了錯誤的方向,註定失敗。

(推一下留言)

這邊看的是破壞民主的岸信介

但其實還有另外一個恢復秩序 推動經濟的岸信介

歷史人物就是這樣 不會只有一個面向

這邊看的是破壞民主的岸信介

但其實還有另外一個恢復秩序 推動經濟的岸信介

歷史人物就是這樣 不會只有一個面向

每每談起這些故事,每每來到慰靈這日,她們會痛哭流涕:「對不起,對不起,我活了下來,為什麼是我活下來,對不起。」

牛島滿 - 维基百科,自由的百科全书

戰前日軍精銳第9師團2萬兵力自琉球被抽調至台灣,導致牛島僅餘12萬餘兵力,美軍則以18萬兵力登島進攻,但牛島仍運用有限的兵力據險死戰。雖然牛島最終被登陸美軍擊敗而切腹自盡,但此役使美軍付出高昂的代價。而此役日軍所發動的神風攻擊和玉碎戰,被認為是美國後來決定對日本使用原子彈的因素。

戰前日軍精銳第9師團2萬兵力自琉球被抽調至台灣,導致牛島僅餘12萬餘兵力,美軍則以18萬兵力登島進攻,但牛島仍運用有限的兵力據險死戰。雖然牛島最終被登陸美軍擊敗而切腹自盡,但此役使美軍付出高昂的代價。而此役日軍所發動的神風攻擊和玉碎戰,被認為是美國後來決定對日本使用原子彈的因素。

雖然沒有去實際研究兵力配置,不過確實常常在留言區看見「台灣那時是有調兵準備應戰」的類似資訊…至於當時台灣沒成為目標的理由,先前就有貼過了,還發了廚,就不提了@@

戰爭未曾終止(一):沖繩戰後,亡靈如何告慰?

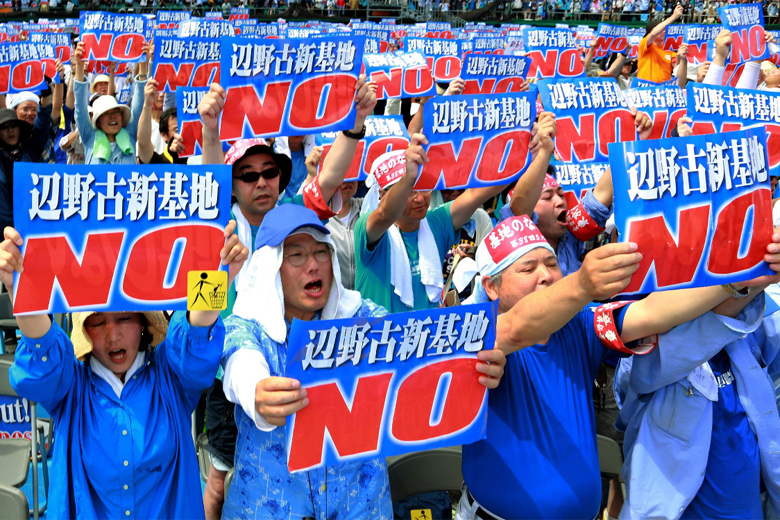

戰爭未曾終止(一):沖繩戰後,亡靈如何告慰? 戰爭未曾終止(二):沖繩反美軍基地是全島鬥爭

戰爭未曾終止(二):沖繩反美軍基地是全島鬥爭 戰爭未曾停止(三):日本新安保法通過,戰爭已經在布局

戰爭未曾停止(三):日本新安保法通過,戰爭已經在布局