走過26年 美好的仗打完 與讀者一同編寫《蘋果》的最終章 | 蘋果日報感謝蘋果,多謝你一路隨行。

走過26年 美好的仗打完 與讀者一同編寫《蘋果》的最終章 | 蘋果日報感謝蘋果,多謝你一路隨行。#香港加油 #永遠企你這一邊

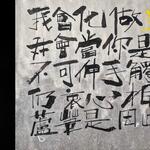

#我自由與天地同在 #忘不了的年月也不會蠶食

我從少就喜歡讀報,中學好幾學期都是班中唯一的訂報者。當時只可以選明報或星島,那時候明報比較沉悶,我會一期訂明報一期訂星島。放學在學門拿到訂報(有時可以拿兩份),上到地鐵回家近四十分鐘,無特別大事件的話正好可以全部看完。整個中學時期,看著明報的報導水準漸漸下降和變得更保守,也看到星島如何在短時間內變成狗屁不通的標題黨XD

蘋果當年小報風格出身,一開始不太受我家家長歡迎,但佢美術真係領先行業,而且港聞內容越來越脫離小報,去到二千年後我家的周未飲茶報紙就經常是蘋果了。

蘋果不完美,但一直在進步,這個我也是一直看著的。去到近年,作為唯一還站在香港人身邊的傳統印刷大型媒體,承受各種打壓,令人非常氣憤難過。

今日香港蘋果停止運作,但係廣大讀者不會忘記,願有天可以看到承載香港人心志的蘋果重新在香港長出來。

🍎🍎🍎 下方轉貼噗首連結文章 🍎🍎🍎

亞羍☂電繪復健中

分享

走過26年,美好的仗打完,《蘋果》今日寫下它的最終章,告別香港。「10年後,還有30周年特刊嗎?風起了,惟有試着努力活下去。」20周年特刊的序言,曾有這樣一個提問,在6年後的今天,終於有了答案。儘管結局不如人意,儘管萬般不捨,但試著努力活下去、堅持與香港人同行的決心,26年來從沒改變。感謝每一位高舉支持《蘋果》標語的讀者,感謝每一位深宵在報攤苦候報章送來的朋友,這個最終章,是由讀者和我們一同編寫,縱有遺憾但感恩。

亞羍☂電繪復健中

分享

在香港主權移交前兩年,外媒以「香港之死」預言未來,《蘋果日報》就在這一年誕生了,第一篇社論開宗明義:「我們要辦的是一份香港人的報紙。」於1995年6月20日創刊,《蘋果日報》以全彩色印刷定價2元兼附送蛇果搶灘,成功吸睛但並不完美,香港人痛罵過它腥羶情色,讚過它無畏強權,但正如創辦人黎智英曾說:「《蘋果》犯過很多錯誤,有許多地方達不到讀者的期望,對此讓我向讀者深深致歉。但回顧過去四分一個世紀,我們無愧於心。」

亞羍☂電繪復健中

分享

只因我們的腳步,就是香港人的腳步。當1997年五星旗在會展緩緩升起的時候,我們在雨中徹夜採訪;由2003年沙士,到今日在全球肆虐的COVID-19,我們戴着口罩,走訪香港不同角落。我們不比別人勇敢,但深信追求民主自由的普世價值,就如戀慕人間真善美,理所當然。26年來,見證過2003年反23條50萬人上街的公民啟蒙、直擊過2014年爭取民主雨傘運動的公民抗命,再與香港人一同經歷2019年長達一年、震撼世界的抗爭運動。

亞羍☂電繪復健中

分享

事實上,黎智英創報初期已表明,《蘋果》崇尚西方民主自由,又說過他創辦的傳媒,「要當在黑暗中照出蛇蟲鼠蟻的燈」,監督政權。只是,這盞燈有時很討厭,創刊至今屢屢揭發政商醜聞與貪污腐敗,包括2003年梁錦松偷步買車, 2012年陳茂波被揭出租劏房團囤地,還有2018年沙中綫偷工減料,每一單新聞均與港人息息相關,每一個指控都要求問責。坊間就有一個民間傳說,《蘋果》的投訴電話最沒政治顏色,只因這裏的記者最「六親不認」。

亞羍☂電繪復健中

分享

鬧得兇狠自然得罪人多,一路走來,由廣告封殺、政治打壓,到黑客瘋狂襲擊,員工遭起底騷擾,無日無之。2014年10月,黑勢力動員圍堵壹傳媒集團大樓,圖阻止出版,反激發員工上下一心,自發回報館救亡,護送報章刊印發行,報館外不分你我的人鏈陣,有讀者專程到偏遠的報館門外聲援,是幾許蘋果人的美麗回憶。

亞羍☂電繪復健中

分享

只是,我們亦曾犯錯,1998年上水天平邨母抱子自殺倫常慘劇,陳健康事件就觸發有償新聞爭議,成為大學新聞系的反面教材,創辦人黎智英事後以頭版全版篇幅刊登公開道歉啟事,報館上下也蒙羞。此外,《蘋果》創立的娛樂狗仔隊,亦令人又愛又恨,既成就娛樂版輝煌年代,也掀起風波,以演藝人協會為首發起「72小時封嘴行動」,矛頭就直指《蘋果》。2013年無綫電視亦將《蘋果》列為不受歡迎媒體,禁旗下藝人受訪。

亞羍☂電繪復健中

分享

26年來,性格鮮明的《蘋果》創新又偏鋒,2008年推出動新聞,開行業之先。形式不拘一格,足迹遍世界,2001年紐約恐襲、2003年美軍攻打伊拉克、2004年南亞海嘯、2008年汶川大地震,以至2011年日本東北大地震,《蘋果》記者都走進災難現場,以鏡頭記錄歲月的黑暗,以文字記載人性的光輝,從不缺席。此外,中國新聞也是《蘋果》不可或缺的內容,那些打壓下走向地下化的內地維權故事,採訪與被採訪的,處境同樣艱難。

亞羍☂電繪復健中

分享

只是,跑新聞,有時也會步履不穩,跌宕間,全憑讀者支持。2004年起,警方更換通訊系統,突發新聞從此改寫,傳媒幾乎不可能第一時間趕赴罪案和意外現場採訪,有賴讀者不時提供相片和錄像,補充事實與真相。還有走進人人手上一部智能手機的年代,報章銷量下降,《蘋果》於2019年實行訂閱制,積極開拓網上收費平台,這也有賴讀者課金支持,成就報章轉型的重要一頁。而我們同年亦推出網上英文版,謀求突破。

亞羍☂電繪復健中

分享

可惜在這經營上的關鍵時刻,創辦人黎智英於2020年8月被捕還柙其後判監,現時仍有控罪在身。走進2021年,風雲變幻,《國安法》通過,見證一年間香港再沒六四、七一集會遊行。「完善選舉機制」、「完善教育機制」⋯⋯來不及等待機制「完善」,不少香港人用腳投票,引發新一波移民潮。面對翻天覆地的改變,一直高舉民主自由的《蘋果》首當其衝,位於將軍澳工業邨的蘋果大樓,兩度被大搜查。

亞羍☂電繪復健中

分享

6月17日,警方高調拘捕《蘋果》5高層,總編羅偉光、行政總裁張劍虹,兩日後於西九裁判法院提堂,兩人願辭去所有職務,仍換不了保釋,現時仍還柙待判,這是《國安法》下首宗因新聞報道被控的案件,《蘋果》再次走進風眼。半年間兩度有數百警員到壹傳媒大樓搜證,由記者獲准在同層跟隨警員直播,到被趕到距封鎖區3層的天台,就是透過天窗遠離拍攝也受驅趕,搜證範圍亦擴至記者桌面,見證時局急速惡化。

亞羍☂電繪復健中

分享

同一時間,與《蘋果》相關的3間公司的資產亦被凍結,支薪亦出現困難。記者採訪、留守到最後原是職責所在,如今也被冠以勇敢之名,只因在高舉堅持精神也有罪的今日,「不切割」便有機會捲進黑暗旋渦。走過26年,步步腳印,就如前總編輯、現任壹傳媒董事會主席葉一堅去年報慶時受訪所言:「《蘋果》係言論自由嘅橋頭堡,如果都無埋,香港係會好得人驚。」一語成讖,豈不欷歔。

亞羍☂電繪復健中

分享

告別年年六四頭版燭光映照、歲歲七一大字標題維園見,《蘋果》並不完美,但容不下《蘋果》的香港,會是一個怎麼樣的香港?面對眼前的高山,也許難言樂觀,但請相信黑暗過會是晨曦,能同行走上26年難能可貴,儘管步履蹣跚,但美好的仗打完,停下來的姿勢,也可以很美。感謝每一位在此相遇的《蘋果》讀者,這個最終章,是和你們一同編寫,從這個角度看,也許就再沒遺憾。共勉。

記者 呂麗嬋

記者 呂麗嬋

🍎🍎🍎

〈果籽〉 啟事 | 蘋果日報我也喜歡果籽,珍重、種子早種下,總有日會再相見。

〈果籽〉 啟事 | 蘋果日報我也喜歡果籽,珍重、種子早種下,總有日會再相見。

你我要化做螢火蟲 - 林夕 | 蘋果日報習慣了寫蘋果看蘋果,一時被迫戒掉,怎麼辦?吃慣了蘋果,就做一個蘋果人吧。尋真相、求事實,個人所見所感所得寫出來,至少為香港留下有血有肉的實錄。

你我要化做螢火蟲 - 林夕 | 蘋果日報習慣了寫蘋果看蘋果,一時被迫戒掉,怎麼辦?吃慣了蘋果,就做一個蘋果人吧。尋真相、求事實,個人所見所感所得寫出來,至少為香港留下有血有肉的實錄。沒有蘋果之後,《常言道》專欄將會搬到以林夕為名的臉書專頁去(

Facebook ),繼續做螢火蟲,不懼人微言輕。

Facebook ),繼續做螢火蟲,不懼人微言輕。

下方轉貼「蘋果最終章︱與基層同行為小眾發聲 蘋果化作春泥護花綻放」

亞羍☂電繪復健中

分享

《蘋果日報》創刊26年,明日被結業。有讀者在facebook寫下一段話,「阿女問我:『如果它倒閉了,我們怎知道今天發生了甚麼事?』」

世界不會變,依舊如常,只是未必看得到碼頭工潮的持續報道、聽不見露宿者微弱無力的聲音,也無法再平反恐同的仇恨言論。

有基層團體說,《蘋果》的存在意義,就是從不吝嗇報道邊緣社群,令社會關注更多不公義;勞工組織形容痛失戰友,遺憾和痛心,但同時是香港人的驕傲。誠如平權團體所言,蘋果雖掉下,但化作春泥,撒下的種子已植根香港人心中,將來定必綻放。

記者王家文

世界不會變,依舊如常,只是未必看得到碼頭工潮的持續報道、聽不見露宿者微弱無力的聲音,也無法再平反恐同的仇恨言論。

有基層團體說,《蘋果》的存在意義,就是從不吝嗇報道邊緣社群,令社會關注更多不公義;勞工組織形容痛失戰友,遺憾和痛心,但同時是香港人的驕傲。誠如平權團體所言,蘋果雖掉下,但化作春泥,撒下的種子已植根香港人心中,將來定必綻放。

記者王家文

亞羍☂電繪復健中

分享

「有陣時啲居民話遇到唔公平可以去邊度報,我話你搵《蘋果》啦,《蘋果》咪最肯同你調查囉。」記者跟社區組織協會副主任施麗珊相識多年,第一次聽她說這樣的心底話,過去都是讚少彈多,尤其是新移民議題,她說報道雖持平,但讀者留言攻擊,令她和街坊都很難受。

過去多年,記者跟施麗珊在不同社福議題上有不同觀點,如退休保障、N無津貼等,有時拗到面紅耳熱。她亦說,《蘋果》記者出席社協記者會,提問尖銳,不會照單全收,「(質疑)係咪一定要有咁嘅福利,唔同人有唔同觀點係冇問題」。她感謝《蘋果》記者的用心報道,由兒童貧窮、長者福祉到露宿者問題,「都能夠將問題帶出去」。

過去多年,記者跟施麗珊在不同社福議題上有不同觀點,如退休保障、N無津貼等,有時拗到面紅耳熱。她亦說,《蘋果》記者出席社協記者會,提問尖銳,不會照單全收,「(質疑)係咪一定要有咁嘅福利,唔同人有唔同觀點係冇問題」。她感謝《蘋果》記者的用心報道,由兒童貧窮、長者福祉到露宿者問題,「都能夠將問題帶出去」。

亞羍☂電繪復健中

分享

記者跟社協幹事吳衞東也合作多年,一直關注露宿者和基層勞工議題。他說,社協是壓力團體,監察和批評政府施政缺失,《蘋果》充當第四權也一樣,「《蘋果》一定係行得最前、最勇敢批評政府嘅報紙」。他說,無論是基層中最底層的露宿者,還是弱勢中最弱勢的安老院長者,「《蘋果》都不吝惜去報道邊緣社群,亦勇於認錯」。

《蘋果》曾兩次錯誤報道社協的訊息,事後都有刊登澄清啟事。「某啲傳媒睬你都傻,未必會認錯」,吳衞東說,傳媒能做到監察別人之餘也反省自身,是很難得,「亦畀到社會、政府有示範作用」。遺憾《蘋果》被結束,他擔心再沒傳媒勇於監察政府,「政府應該要公平公正服務市民,如果冇強而有力嘅傳媒監察,政府係一定會退步,避免唔到」。

《蘋果》曾兩次錯誤報道社協的訊息,事後都有刊登澄清啟事。「某啲傳媒睬你都傻,未必會認錯」,吳衞東說,傳媒能做到監察別人之餘也反省自身,是很難得,「亦畀到社會、政府有示範作用」。遺憾《蘋果》被結束,他擔心再沒傳媒勇於監察政府,「政府應該要公平公正服務市民,如果冇強而有力嘅傳媒監察,政府係一定會退步,避免唔到」。

亞羍☂電繪復健中

分享

社協兩個辦事處每天都會購買《蘋果》,給員工和街坊閱讀,明天是最後一份。吳衞東坦言很可惜和難受,「如果針對一間最夠膽去監察政府嘅報紙,其實最終政府和市民都受害」。他說代表基層感謝《蘋果》多年來願意用較大篇幅的報道為弱勢社群發聲,「有時只係一個個案,都報道得很大,令社會關注不公義,呢個先係《蘋果》存在意義」。施麗珊亦說,社會應該容納多元聲音,「香港前途掌握大家手中,每個人都要努力緊守崗位,我始終覺得一個社會發展係需要包容和人民參與」。

亞羍☂電繪復健中

分享

對職工盟總幹事蒙兆達而言,《蘋果》是令人又愛又恨。他說,工會人士較左傾,受馬克思主義薰陶,壹傳媒創辦人黎智英則信奉自由經濟,早期《蘋果》對勞工議題較保守,反對市場干預政策如標準工時及最低工資等,社評或評論文章都跟工會唱反調,「鬧我哋唔掂」;但同時又會如實報道工會的示威遊行、調查和訴求,對支持民主自由的立場也很鮮明。

蒙兆達憶述,大概是2010年最低工資立法前後,《蘋果》處理民生議題開始跟工會想法越來越接近,對社會上的貧富懸殊不再視而不見,批判官商勾結,為打工仔發聲。他最記得2013年爆發的碼頭工潮,最初由《爽報》揭發,引起社會關注,當批評聲音逐漸指向富商李嘉誠,即香港國際貨櫃碼頭(HIT)母公司和記黃埔時任董事局主席,不少傳媒都自動「收掣」,惟獨《蘋果》不畏懼得罪權貴,繼續讓工人發聲,「跟得又足又貼」。

蒙兆達憶述,大概是2010年最低工資立法前後,《蘋果》處理民生議題開始跟工會想法越來越接近,對社會上的貧富懸殊不再視而不見,批判官商勾結,為打工仔發聲。他最記得2013年爆發的碼頭工潮,最初由《爽報》揭發,引起社會關注,當批評聲音逐漸指向富商李嘉誠,即香港國際貨櫃碼頭(HIT)母公司和記黃埔時任董事局主席,不少傳媒都自動「收掣」,惟獨《蘋果》不畏懼得罪權貴,繼續讓工人發聲,「跟得又足又貼」。

亞羍☂電繪復健中

分享

蒙兆達說,很多時《蘋果》記者都擔當監察無良僱主的角色,工友被剝削或遇上不平等待遇,都會主動向《蘋果》投訴,經報道後,工會再介入協助,「好多時都係咁樣互相交波,你一腳,我一腳,去到龍門就有得入」。

由紮鐵工人罷工、碼頭工潮到每年國泰航空勞資談判,《蘋果》都沒缺席,蒙兆達說,就像是理所當然的事情,如今《蘋果》被結業,「好似痛失一位戰友」,難免有唏噓、遺憾和痛心,但在巨大政治壓力甚至有牢獄風險下,員工仍能堅守到最後一刻,「係香港人嘅驕傲」,並樹立起典範,「鼓舞好多香港人繼續喺自己崗位上為自由、真相繼續前行」。

由紮鐵工人罷工、碼頭工潮到每年國泰航空勞資談判,《蘋果》都沒缺席,蒙兆達說,就像是理所當然的事情,如今《蘋果》被結業,「好似痛失一位戰友」,難免有唏噓、遺憾和痛心,但在巨大政治壓力甚至有牢獄風險下,員工仍能堅守到最後一刻,「係香港人嘅驕傲」,並樹立起典範,「鼓舞好多香港人繼續喺自己崗位上為自由、真相繼續前行」。

亞羍☂電繪復健中

分享

在平權路上,《蘋果》也並肩而行。大愛同盟成立於2013年,總幹事梁兆輝形容,《蘋果》一直是重要的媒體戰友,讓本來要靠邊站的同志議題成為A1頭條的主流新聞,不論平權研討會、一點粉紅活動以至首次以同志身份參加七一遊行,《蘋果》都會大力報道;當有反同政策或恐同的仇恨言論,「《蘋果》都會第一時間搵我哋回應」,讓社會上有平衡的聲音。

這幾天《蘋果》在倒數中,梁兆輝以為自己好硬淨,「原來唔係,真係心緒不寧得好緊要」,當香港容不下一份自由的報章,「其實係好得人驚嘅現象」。他說,《蘋果》的出現和存在,在很多香港人心中都有象徵意義,就是多年來對民主自由和公義的渴求與追隨,「你哋而家受到嘅對待,亦反映香港人嘅宿命」。

這幾天《蘋果》在倒數中,梁兆輝以為自己好硬淨,「原來唔係,真係心緒不寧得好緊要」,當香港容不下一份自由的報章,「其實係好得人驚嘅現象」。他說,《蘋果》的出現和存在,在很多香港人心中都有象徵意義,就是多年來對民主自由和公義的渴求與追隨,「你哋而家受到嘅對待,亦反映香港人嘅宿命」。

亞羍☂電繪復健中

分享

當《蘋果》已成歷史,梁兆輝擔心小眾團體再難於主流平台發聲。但他說,去到危急關頭,仍有員工繼續工作,讓香港人看見堅持和希望,「我以一個香港普通市民多謝你哋」。他說,就算今天蘋果在樹上掉下,亦會化作春泥,「你哋每一篇報道已經好似種子,植入每個香港市民心目中,等待下一個正義年代,種子會開花結果,係你哋嘅功勞」。

《蘋果》中國組|「都唔X係做新聞嘅」 | 蘋果日報

《蘋果》中國組|「都唔X係做新聞嘅」 | 蘋果日報 《蘋果》政治組︱恆久警惕是自由的代價 | 蘋果日報

《蘋果》政治組︱恆久警惕是自由的代價 | 蘋果日報 《蘋果》法庭組︱感激趕上尾班車 願所有留下的人好好活下去 | 蘋果日報

《蘋果》法庭組︱感激趕上尾班車 願所有留下的人好好活下去 | 蘋果日報 《蘋果》法庭組︱我們一起寫了一個傳說 | 蘋果日報

《蘋果》法庭組︱我們一起寫了一個傳說 | 蘋果日報 《蘋果》法庭組︱沒了《蘋果》法庭記者 至少還有你們 | 蘋果日報

《蘋果》法庭組︱沒了《蘋果》法庭記者 至少還有你們 | 蘋果日報 蘋果最終章︱與基層同行為小眾發聲 蘋果化作春泥護花綻放 | 蘋果日報

蘋果最終章︱與基層同行為小眾發聲 蘋果化作春泥護花綻放 | 蘋果日報 蘋果最終章︱記一些堆填區的美好 | 蘋果日報

蘋果最終章︱記一些堆填區的美好 | 蘋果日報